汚泥脱水棟建替え 菅野終末処理場で(市川市)

[2025/11/19 千葉版]

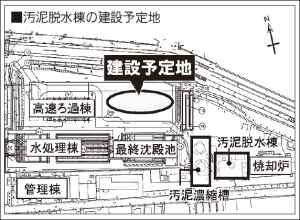

市川市は、菅野終末処理場の汚泥脱水棟を建て替える。構造・規模はRC造地上2階・地下1階建て延べ1568平方m。処理能力は既存施設と同程度(1日あたり97t)を想定している。年度内に基本設計をまとめ、2026年度に詳細設計に着手。29~32年度の4カ年で建設する方針だ。

菅野終末処理場は、合流式の単独公共下水道として1972年に供用を開始。下水処理は標準活性汚泥法により浄化して真間川に放流、汚泥は脱水ケーキとして処理している。敷地面積は約2万1000平方m。計画処理人口は3万4000人。1日当たりの計画処理能力は晴天時1万6320立方メートル、雨天時6万立方メートル(高速ろ過)。

汚泥濃縮槽と汚泥脱水機など汚泥脱水施設は、大規模な改修を実施していないことから建物と機器の劣化が進んでおり、特に汚泥脱水機は、メーカーによる部品の供給が停止していることから、故障した場合に復旧できない恐れがある。そこで、隣接している汚泥濃縮槽とあわせ、汚泥脱水棟を建て替えることにした。

建設予定地は高速ろ過棟の東側を想定。建屋は、周辺建物と敷地境界線から可能な限り離して配置する。高さは15・95m。

屋根は陸屋根とし、下段部はタイル仕上げとRCの打ち放しとする。棟部分は水平感を強調するデザインを施し、建物の圧迫感を低減する。

汚泥濃縮方法など詳細は、今後検討するが、既存施設の汚泥濃縮方法は重力濃縮、汚泥脱水方法は薬液注入(塩化第二鉄液+消石灰)と真空脱水(ベルトフィルター)を採用している。

基本設計業務は、日本下水道事業団(東京都文京区)に随意契約で委託。日本下水道事業団の発注により日水コン(東京都新宿区)が担当している。

菅野処理区の汚水は将来的に江戸川左岸流域下水道に編入し、県が建設中の江戸川第一終末処理場(市川市)で処理する。編入後、汚水処理施設は廃止するものの、雨水を排出するポンプ場としての機能は維持する。

ことし1月には、田中甲市長はじめ江戸川左岸流域の首長らが県庁を訪れ、江戸川第一終末処理場の早期整備を求める要望書を提出した。